加密货币的未来:去中心化神话破灭,中心化才是归宿?

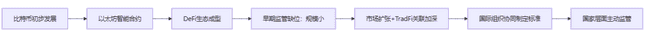

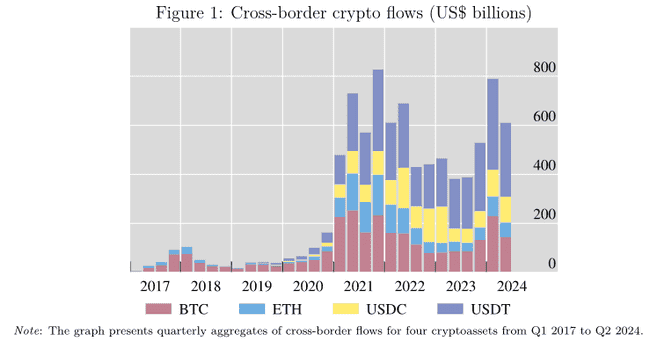

区块链技术是加密货币的根基, 不过考虑到这个基础概念大部分人已经了解, 因此不再赘述. 早期的加密货币(比特币)以替代传统货币为主要目标. 这个原始目标至今仍未实现, 因为涉及国家金融主权 -- 这是个政治问题而非技术问题. bispap156的作者给出了数据与散点图, 证明比特币的需求主要为投机推动而非交易推动:

从上图左不难发现, 比特币的价格走势与其日活跃用户增量强相关, 因此比特币的主要用途更偏向投机而非用作日常购买支付. 上图右散点图中的正斜率佐证利了这一点. 当然, 一个没有提到的根本原因是, 读者可以看到上图左的BTC价格变动幅度, 如果实体经济中的商品价格与之挂钩, 那么标价每天都会发生大幅变动 -- 对于经济生活成本太高. 经济规律决定了成本低的必然淘汰成本高的, 比特币在实体经济的合法支付中相对银行货币毫无优势可言, 因此必然退化为纯粹的投机商品.

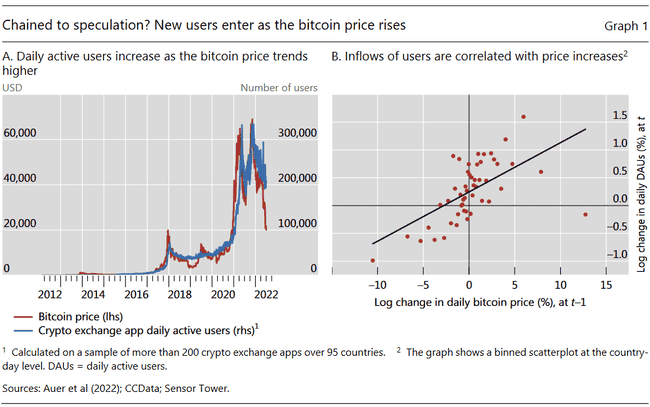

加密货币发展进程中的一个重要里程碑是2015年以太坊的诞生, 其智能合约允许开发者构建去中心化应用(dApps), 去中心化金融(DeFi)生态从此逐渐成型, 这些金融应用不再需要传统意义上的金融中介 -- 读者可以看出, 这是互联网企图取代传统金融的尝试 -- 从智能合约开始, 加密货币逐渐从单一的支付手段, 进化为支付手段+金融中介的一种功能与市场主体混合的可编程金融基础设施, 类似于"面对对象编程"这个概念的提出(将数据与操作数据的方法封装在一起), 加密货币将资金与运作资金的方法(即金融中介)封装在一起.

智能合约(Smart Contract)是DeFi的根基, 读者可以理解为对基础加密货币(如比特币、以太币)的一层封装, 就像乐高一样: 比如编写一个期初获得以太币, 定期支付利息, 到期归还本金的智能合约 -- 这实现了传统金融(TradFi)中商业银行的贷款功能, 但是这个智能合约并不需要传统金融中介, 而是通过编程自动实现. 事实上, 如今的DeFi生态已经在智能合约之上又封装了2层, 第1层为公约(Protocols), 通过组合智能合约实现了类似保险、金融衍生品、贷款、交易所的功能 -- 用编程思路从功能上在加密货币网络中建立了等效于传统金融中介机构的功能实体(对象), 比如功能上保险公司可以看作一台提供保险的机器, 商业银行可以看作一台提供存贷款、转账记账服务的机器. 只需要在DeFi生态中构建一个公约, 实现某个传统金融中介机构的职能, DeFi生态中就有了自己的"金融中介机构", 不再需要依赖真正的金融中介.

对公约的再一次封装为应用(Applications), 这通常是指直接面向终端使用者的图形界面, 读者可以类比为手机银行. 应用主要向普通用户提供, 以便用户获取所需要的DeFi金融服务, 毕竟大部分用户连编程实现最简单的hello world!都不会, 难以直接使用智能合约或公约. 有趣的是, 应用的出现也伴随着DeFi生态中中介机构的出现 -- 发布DApp的匿名开发机构. 总会有少数几个应用在市场中脱颖而出, 成为绝大多数用户的选择 -- DeFi生态所谓的去中心化是个伪命题, 只不过是取代了传统金融中心, 建立了自己的中心而已. 读者可以通过下图理解DeFi生态的封装层级:

DeFi生态成型后, 加密货币的市场不断扩张, 并与传统金融体系(TradFi)关联加深, 因此监管的态度从早期的缺位逐渐走向主动监管. 可以认为, 政策强度与市场规模风险传染性正相关, 最终的结果必然是仍拥有金融主权的国家将对加密货币采取类似对传统金融行业的强监管, 典型应用如加密货币牌照制度、新反洗钱规则、数字资产投资者保护制度.

稳定币与中央银行数字货币加密货币发展的另一个里程碑是中央银行数字货币(CBDCs)与稳定币(Stable Coin)的诞生. 比特币与以太币没有明确的抵押物, 有价格波动大, 不适合用于实体经济商品标价的缺陷. 稳定币与中央银行货币则解决了这一问题.

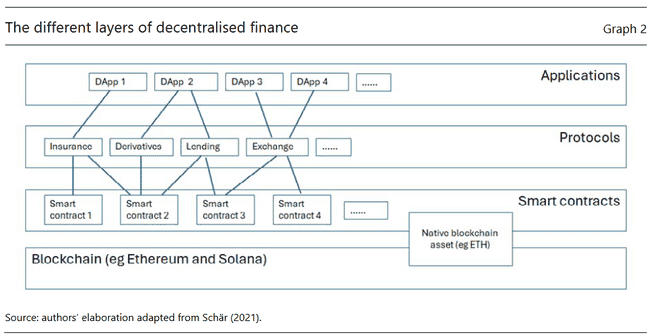

三种稳定币绑定法定货币(Legal Tender, 有法律规定的实际价值, 典型如美国财政部券)或法偿货币(Fiat Money, 无实际价值, 典型如美联储券 -- 即通常意义上的美元)的稳定币. work1270的数据中提到的占有95%以上稳定币份额的USDT与USDC即为此类. 这两种稳定币以美国短期国债与其他短债资产为抵押物, 绑定目标基本是1 dollar = 1 USDT. 从资产负债表结构上可以看到, USDT、USDC与货币市场基金(MMF)基本一模一样, 因此两种在货币的等级中处于同等地位.

另外两种稳定币比如绑定其他加密货币的(如Dai)、以算法锚定其他加密货币资产以实现"稳定"币值的(如TerraUSD)均属于非主流稳定币, 份额远小于USDT与USDC, 读者可以像对待杂草一样忽略他们. work1256的作者也独立给出了数据. 我们可以看到, 其他稳定币基本查无此人:

目前稳定币仍然没有实现替代传统银行货币进入实体经济的目标, USDT、USDC为代表的稳定币主要起到作为DeFi生态中的数字资产的投资入口的功能. 这种地位不出意外的与货币市场基金类似, 后者对投资者而言起到影子银行生态中的影子资产的投资入口功能.

中央银行数字货币上文提到随着加密货币的市场不断扩张, 并与传统金融体系(TradFi)关联加深, 监管方逐渐加大了对加密货币的监管. 由于技术是开源的, 传统金融机构与主权国家在采用加密货币技术方面没有任何困难. 这也是加密货币爱好者经常忽略的一点, 他们企图取代的传统金融机构以及财政部中央银行们可以通过国家机器更加低成本高效率地使用同样的加密货币技术, 所谓的"去中心化"数字货币网络从一开始就注定失败.

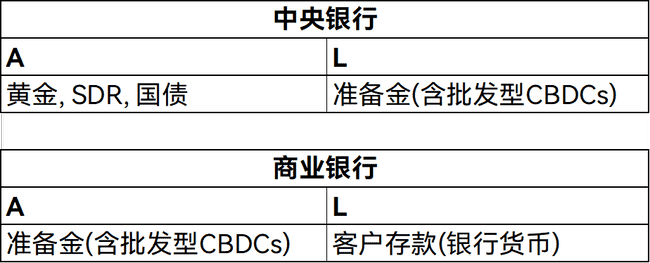

中央银行数字货币(CBDCs)主要分为2种: 1)批发型; 2)零售型. 批发型主要是指区块链化的中央银行准备金, 在中央银行--商业银行之间使用. 从货币等级上, 由于批发型CBDCs位于中央银行的负债项下(可视作另一种准备金), 因此地位高于银行货币(即你银行账户上的数字), 与现金、准备金等同:

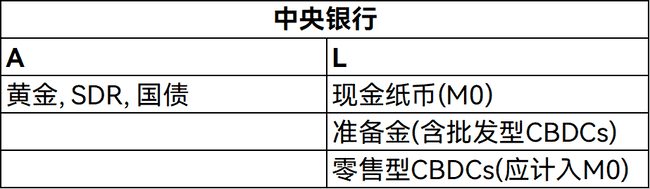

零售型CBDC一般为中央银行的负债项, 与现金类似, 典型例子如目前正在试点的数字人民币. 具有加密数字货币的一切特点, 匿名且区块链化. 实践中一般用作小额支付, 可以脱离商业银行体系独立运行, 相当于普通人直接在中央银行开立存款账户, 并由央行作为中心交易所, 负责区块链的管理(如转账):

当然, 实践中并不会像上述理论模型一样简练. 通常中央银行会和商业银行联合组成金融服务网络, 向实体经济一起提供CBDCs服务, 比如中央银行作为中心网络节点, 各个商业银行作为次中心网络节点, 通过可信签名共同管理一个金融区块链网络, 并通过中央银行中心节点与他国金融区块链网络节点连接, 连接采用某种类似于Swift地位的国际金融协议(典型如mBridge). 从这里读者也可以看到 -- 主权国家介入数字货币网络后, 必然会挤占所谓的"去中心化"数字货币网络的生存空间, 毕竟技术是开源的, 而且主权数字货币网络更安全、效率更高.

从"去中心化"到中心化是趋势"去中心化"相比中心化基本是毫无优势的, 无论是安全性还是运作效率. "去中心化"带来的好处基本就是不受监管的"自由"、匿名性 -- 这基本只对犯罪分子以及技术狂热分子有价值, 对于绝大多数市场参与者而言, 中心化的数字货币网络基本可以满足所有需求, 包括一定程度的匿名性.

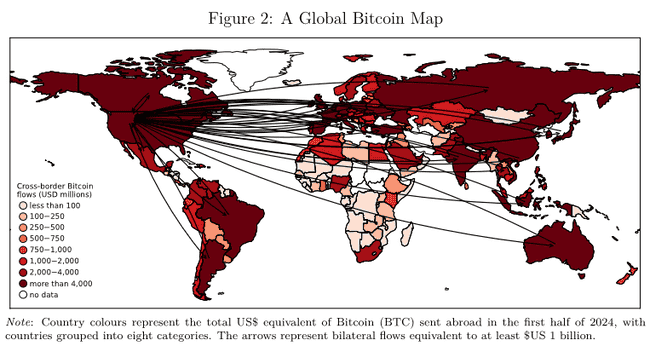

去中心化是个伪命题首先需要说明的是, 所谓的"去中心化"数字货币网络具有一定的误导性. 其真正的含义是"去非美中心化", 即去除其他主权国家对数字货币网络的主权管理权力, 把这个权力交给美国或者受美国司法管辖的主体. BIS的工作论文work1265通过下图BTC的双边大额跨境资金流动数据证明, BTC其实就是以美国为中心:

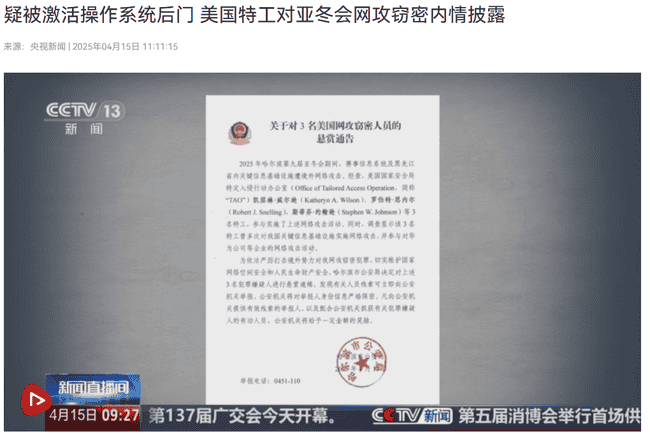

我们可以看到, 1BLN美元以上价值的跨境BTC流动, 美国是个不可忽视的绝对网络中心 -- 美国硅谷互联网集团显然对BTC拥有几乎绝对的控制权. 美国的司法对于全球都具有长臂管辖能力, 只要你持有美国绿卡、美国公民身份, 无论在全球任何一个地方都必须向美国交税, 受美国的司法管辖, 更不用说BTC的跨国交易中心在美国了. 币安的负责人主动去美国接受美国司法部的大额敲诈就是一个活生生的例子. 无论是中心化的交易所如币安, 还是看似去中心化的交易网络, 即使美国没有办法在线上追踪加密货币, 他们也可以直接定位使用加密货币的人 -- 哪怕你不是美国人, 你的加密货币交易在美国境内发生活动, 那么美国就可以管辖你. 我们从上文知道, 目前的DeFi生态分为"区块链 --> 智能合约 --> 公约 --> DApps"多个层级. 只要任何一个环节或者人(开发者交易参与者)与美国有关, 那么就可以受到美国的干预. 技术狂热份子可能会用"匿名"来反驳, 但是他们忽视了他们所使用的互联网也是受到美国的一个私有机构ICANN管理的, 这个机构依然受美国司法管辖. 作为全球网络的管理者, 任何基于互联网所谓的"匿名"活动, 对于网络管理员都是单方面透明的. TCPIP协议的设计是分层的, 每一个层级无需关心另一个层级的实现, 理论上对于ICANN可能还存在一个"管理层", 提供超级管理员功能. 这种存在后门的可能性无法排除, 毕竟连操作系统都存在后门, 且已经被美国用于网络攻击. 下图为央视网的新闻:

通过频繁发生的现实例子, "去中心化"的"匿名性"是非常可疑的, 尤其是当你的"匿名"交易行为与美国利益相悖时. 所谓的"去中心化"不过是个笑话, 去除的不过是非美国中心, 把他国的主权交给了美国.

去中心化在司法上存在巨大缺陷虽然很多主权国家将智能合约视作合同的一种, 给予了一定的法律地位. 但是主权司法绕不开"属地、属人"的司法管辖原则, 由于去中心化天然的跨境行为特性, 即使原告胜诉了, 可能也根本无法执行司法判决 -- 通俗地说: 胜诉了也没用, 根本无法取得赔偿. 涉及去中心化的司法审判案件在权利侵害人定位(由于"匿名性")、服务器节点的管辖权(大概率使用境外服务器)、国际司法协作(由于跨国, 因此依赖于国际司法协作如引渡)方面的成本远高于普通案件, 对于非美国的主权国家而言, 读者可以认为跨境去中心化数字货币网络是没有司法救济的, 你的权利不受保护. 读者可以考虑一个常见例子:

某位去中心化加密货币资产持有人因事故去世, 由于去世仓促, 只有持有人生前所立遗嘱, 无其他人(或没有人宣称)持有私有钱包的密钥. 此时家属一起上诉法庭要求司法执行遗嘱对去中心化加密货币资产的分割. 由于去中心化加密货币的匿名特性, 这笔资产的管理人是"匿名的". 法庭根本无法确定应该向谁发函要求执行资产的分割继承 -- 这个"谁"甚至不在境内, 毕竟技术爱好者的说法是"技术中立, 人人对自己的资产负责". 那么结果显而易见: 这笔资产遗失了, 或者被其他偷偷持有私有钱包密钥的人私吞了. 而这种情景在传统金融体系或者中心化的主权加密货币网络下不可能发生.

另一个例子是涉及电诈的智能合约支付. 由于智能合约的编程特性, 一但生成即不可撤销. 在国家的反诈实践中, 紧急通知银行系统中止向境外诈骗犯罪分子的支付是非常常见的操作, 是一种主权国家对受害人的紧急救济行为. 在中心化的主权加密货币网络下, 由于对于管理员--国家主权而言全链条是可追踪的, 犯罪分子也难以得手或脱罪. 然而这一切保护对于"去中心化"的加密货币网络不存在, 正如技术爱好者所言"技术中立, 人人对自己的资产负责" -- 这是一种技术达尔文主义, 忽视了对绝大多数普通参与者的保护, 实际上只会助长非法行为与社会不公.

去中心化在系统安全性上存在重大缺陷对于加密数字货币网络的基础 -- 区块链, 其建立的根基其实只有一个, 即哈希算法(加密算法). 如BTC与ETH依赖的数字签名ECDSA, 美国国家安全局NSA设计的加密算法SHA1到SHA2(256, 512等). 在互联网的发展进程中, 由于计算机算力以及破解算法的升级, 加密算法的升级非常频繁, 上文中SHA1至SHA2的升级就是典型例子. 去中心化的加密数字网络的致命弱点就是加密算法, 尤其是在量子计算机技术不断成熟的背景下. 一但量子计算发展到一定程度, 基于传统加密算法的区块链网络将瞬间失去其"不可篡改性", 量子计算机可瞬间破解比特币的私钥-公钥对(通过公钥反向推导私钥), 导致任意地址资产被盗; 签名算法可以被破解, 攻击者从而能够伪造交易; 如果量子算力足够强, 攻击者可以实时解密网络传输中的所有数据, 使"匿名性"荡然无存.

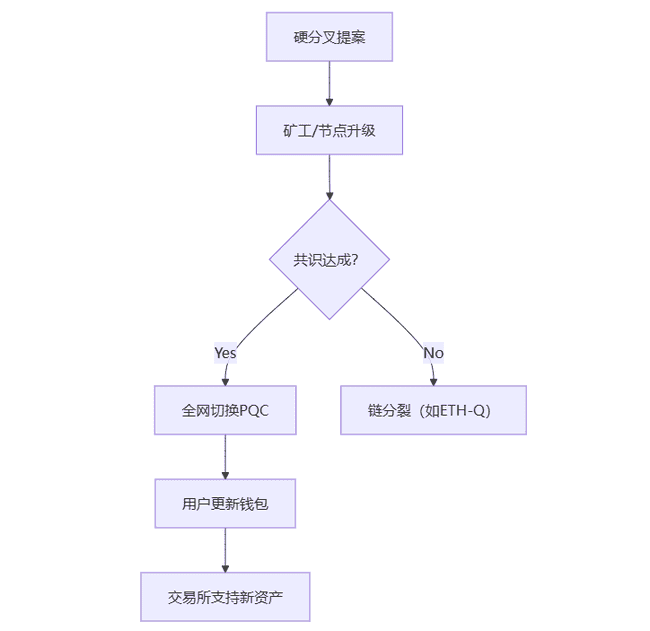

面对频繁的加密算法升级需要, 去中心化网络的应对成本非常高. 以以太坊为例, 如果需要升级加密算法, 则可能在区块链网络产生硬分叉的后果 -- 网络的分裂:

在无数分散匿名的矿工节点之间达成共识成本高, 耗时长, 且可能根本无法达成共识; 普通用户可能并不具有升级操作抗量子钱包的能力与知识; DApps层需要大量编程重写, 费时费力. 上图左链的结果可能根本无法实现, 或耗时多年才能完成 -- 结果大概率是区块链分裂, 这在加密货币的历史上并不是第一次发生. 而且, 这个共识的发起与路线图的设计, 不可避免地需要某一个或某几个中心来提出, 典型如著名的以太坊路线图 -- 读者想必发现了悖论, 一个"去中心化"的加密货币网络, 怎么又出现了一个或几个"中心"? 显然, 我们的"去中心化加密网络"失败了, "沦落"为爱好者口中"不自由"的中心化网络.

相反, 主权国家控制的中心化加密货币网络能够以更低的成本与更高的效率实现全链加密算法的升级. 类似于读者平时常用的手机银行与支付宝, 读者可能根本注意不到这些应用在加密算法上的升级频率与效率. 我国的应用端早已广泛使用自主研发的国密算法如SM3, SM4. 相比"去中心化"网络, 主权中心化区块链能够直接进行加密算法的升级或切换为PQC(后量子秘密), 即使受到攻击, 在一国主权境内也能够在事后通过备份恢复与主权司法执行来弥补损失, 并能够立刻执行对攻击者的抓捕 -- 这一切对于依赖于"共识"的去中心化区块链而言都不存在.

加密货币的未来从上一章中我们已经看到了主权背书的中心化加密货币网络在司法执行与系统安全方面对于"去非美中心化"的加密货币网络运作成本更低, 效率更高. 本章将从更宏观的视角展望加密货币的未来.

国际政治中的数字货币博弈上一章中已经提到比特币、以太坊等经典公链实为以美国控制的全球互联网为中心, "去中心化"技术愿景不过是个幻想. 随着加密货币对实体经济的渗透加深, 当去中心化金融存在无法克服的安全缺陷时, 主权国家必然试图收回货币控制权. 但是, 由于美国、欧盟、我国与其他发展中国家在国家实力方面的差距, 国际政治中的数字货币博弈将出现以下趋势:

美国通过"去非美中心化"的加密货币网络进一步推行"数字殖民主义"美国的数字殖民主义首先体现为对加密货币技术标准的控制, 如2025年1月特朗普签署行政命令, 废除拜登的14067号行政令, 规定"禁止任何机构在美国境内外发行或使用央行数字货币". 读者应该关注"美国境内外"这几个字, 境内可以理解, 为什么不允许"境外"呢? 按照特朗普的企图, 显然他不允许数字人民币. 作为对应, 美国鼓励"私有"数字货币的发行, 典型就是比特币与以太坊, 这说明二者实为美国推行数字殖民主义的两大工具, 与其他国家的CBDC构成直接替代关系, 是竞争对手.

同时, 2025年6月美国通过了"天才法案", 要求美国境内的美元稳定币相关使用者必须接受美联储的监管, 并对美元稳定币的相关运作方式进行规定 -- 这又是一个美国监管开始下场控制加密货币标准的信号.

另一个典型例子即2022年美国的Coinbase遵守美国制裁俄罗斯的法令封锁了俄罗斯超过25000个比特币钱包 -- 依赖交易所的加密货币网络"不受国家干预"的自由神话当场破灭. 技术爱好者可能会因此强调连中心交易所都不存在的"去中心化网络"的重要性, 但是这是以效率与安全性为代价的. 虽然通过技术迭代可以缓慢改进这两个问题, 但是问题依然存在 -- 对于大多数合法交易的使用者, 为什么不使用成本更低、效率更高的主权背书的加密货币网络作为替代?

美国基于现有"去非美中心化"的数字货币, 将在国际上不断侵蚀吞并他国的货币主权. 最终将产生多个主权货币阵营与被彻底吞并的小国.

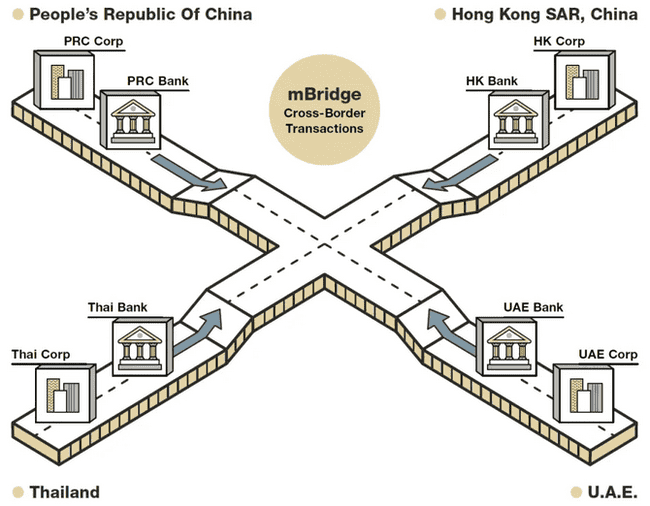

多个数字货币主权阵营目前我国通过数字人民币与结合一带一路的mBridge, 初步形成了数字货币主权的"东方阵营". 下图来自香港金管局:

欧盟也有类似的数字货币涉及. 预计在不远的未来, 欧盟、俄罗斯等多极化势力将各自建立自己的主权数字货币阵营, 以抗衡美国数字货币网络在全球范围内的货币主权吞并行为, 各个阵营之间可能会通过类似于Swift的跨境数字货币结算公约实现互联.

小国无中立 -- 被吞并或加入某个阵营智能合约等DeFi的缺陷与美国的吞并行为最终必然迫使主权国家亲自下场, 用主权数字货币重建控制权 -- 这不是技术优化, 而是国家权力对"去中心化"的剿杀.而国家实力不足的小国并没有实力能够构建属于自己的足够强大的数字货币主权实力范围. 国际政治的博弈是残酷的, 实质上就是一个丛林, 最后小国的结局只有2个:

1.小国被迫交出网络主权, 失去部分或全部货币权力

a.接受美国"去非美中心化"数字货币网络, 被美国吞并

b.加入上一届中的某个数字货币主权阵营, 比如欧盟数字货币区

2.拒绝站队, 虽然可以保住货币主权, 但是可能沦为全球金融数字孤岛

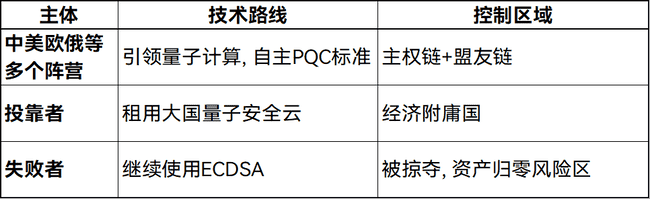

算力主权争夺目前量子计算是全球信息技术发展的争夺焦点. 而量子计算技术作为科研技术的尖端, 除了全球地缘政治中的少数几个头部玩家, 其他国家是没有能力形成自主可控的量子计算技术的, 包括研发抗量子密码(PCQ), 注定只能跟随, 加入某个阵营的量子保护伞或被吞并. 读者可以参阅下图:

最终的算力格局必然是国家主权保障算法升级效率与算力发展(如我国通过法律强制推广自主可控的国密算法), 主权背书的CBDCs成为唯一可信的量子安全数字资产, 区块链的"去信任"理想终将让位于基于量子霸权的信任重塑.

总结基于上文的分析, 我们可以得出结论, 随着国家主权开始使用加密货币技术重塑国家货币主权的表现形式, 中本聪的比特币之梦将迎来终极审判 -- 要么向主权妥协求生, 要么在算力碾压下化为乌有. 最终的结果必然是全球形成美国实控的"去非美中心化"数字货币网络、多个多极化主权中心数字货币主权阵营、大量投靠某个数字货币阵营或被吞并货币主权的小国, 以及少数几个数字金融孤岛, 而现有的"去中心化"加密货币网络, 要么沦为主流视线之外的非法地带, 要么被淘汰.

#参考文献{"work1265":"BIS, DeFiying gravity? An empirical analysis of cross-border Bitcoin, Ether and stablecoin flows","work1270":"BIS, Stablecoins and safe asset prices","bispap156":"BIS, Cryptocurrencies and decentralised finance: functions and financial stability implications"}

以下内容为友情赞助提供

全网新项目分享交流群

扫码进群,获取最新项目资讯

上一篇

上一篇